Semaine 2 : Pourquoi a-t-on besoin de la Transition ?

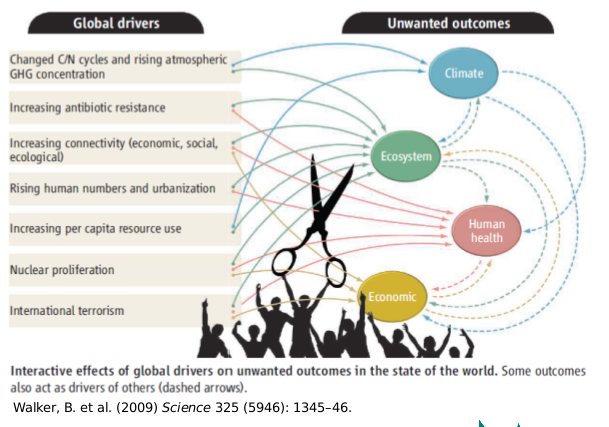

La transition, c'est le passage d'un monde vers un autre. Que cela nous plaise ou non, nous vivons actuellement une transition sans précédent, et inévitable. Notre monde est en train de changer radicalement et plus rapidement que jamais, et la situation est critique. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis sans précédent, et ce dans de multiples domaines : le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les contraintes non soutenables sur les ressources naturelles qui s'épuisent, les problèmes structurels de notre système économique, ou encore la façon dont nous déployons et utilisons les technologies. Chacun de ces problèmes seul a le pouvoir de dépasser notre capacité d'adaptation. Ensemble, ils peuvent apparaître insurmontables. Divers scénarios pour l'avenir sont envisageables, selon les solutions et les choix qui seront mis en oeuvre par nos générations.À travers le monde, des personnes et des groupes font, depuis longtemps, le choix de la lucidité, de regarder la réalité en face et refuser le déni, pour imaginer un changement de cap, et construire ensemble un monde de demain enviable, le plus résilient, équitable et positif possible, plutôt que de subir le pire. Des projets et initiatives de Transition sont créées à travers le monde, pour agir et répondre localement aux problématiques identifiées.

Si, à l'heure actuelle, ce contexte à la base des enjeux écologiques et sociétaux qui les, et nous, animent est de plus en plus documenté, il reste méconnu (par désinformation, par désintérêt, par déni...) pour certain·es. Pour réfléchir à comment aborder ces questions avec le public (voisin·es, collègues...), et avant de se plonger dans les ingrédients et recettes qui font les initiatives de Transition, il est utile de découvrir, ou se remémorer, pourquoi nous avons besoin d'une transition.

Passons brièvement en revue ces enjeux principaux sur lesquels le mouvement de la Transition concentre son action...

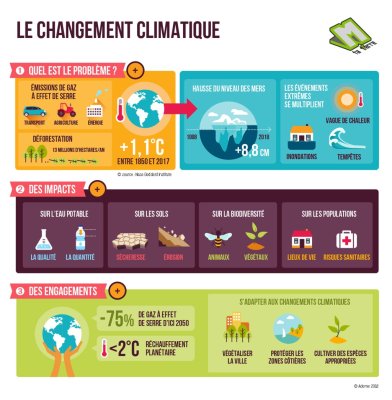

Les changements climatiques

Entre les rapports du GIEC, publiés depuis 1990, et les multiples rapports nationaux (p.ex. en Suisse) ou internationaux (Etat du climat mondial 2021 (OMM)) sur l'état du climat, le problème, et ses conséquences dramatiques, sont bien connus, et ce que nous pourrions faire pour nous y adapter aussi. Et pourtant, il n'y a aucune feuille de route politique ou culturelle crédible pour nous emmener là où nous devons aller - même avec l'Accord de Paris (COP21). Les changements climatiques sont l'un des problèmes les plus terribles de notre époque et pourraient mener à un déclin important de l'espèce humaine, voire à sa disparition.

Pour limiter le réchauffement à 2 °C d'ici à 2100, il faudrait renoncer à exploiter 33 % des réserves prouvées de pétrole, 50 % de celles de gaz et 82 % de celles de charbon et immédiatement arrêter tout nouveau projet d'exploitation et de prospection. Pour contenir le réchauffement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, les émissions de gaz à effet de serre (GES) devront être réduites de 40 à 70 % d'ici à 2050 par rapport à 2010 et atteindre un niveau proche de 0, voire même arriver à une économie mondiale globalement fixatrice de carbone. Pour avoir 50 % de chance de contenir le réchauffement en dessous de 1,5 °C d'augmentation, il faudra procéder à la décarbonation totale de l'économie mondiale d'ici 2050. Cela signifie que nous devrions réduire deux fois plus vite les émissions que dans le scénario à 2 °C.

Notre «budget carbone» sera épuisé en 2033 si on continue à émettre comme aujourd'hui. Plus on retarde le début de la réduction de nos émissions, plus nos efforts devront être importants dans le futur et cela d'autant plus pour les pays industrialisés qui devront baisser leurs émissions plus rapidement que la moyenne globale.

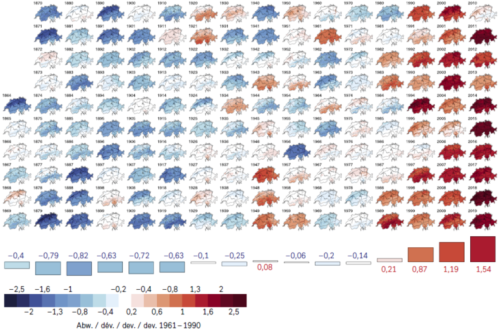

Le changement climatique en Suisse

Depuis plus de dix ans, MétéoSuisse, en collaboration avec des partenaires issus de la recherche, élabore des scénarios climatiques nationaux, montrant l'évolution du climat à venir en Suisse. Les scénarios climatiques actuels (CH2018) révèlent quatre évolutions principales :

- 1. des étés plus secs

- 2. de plus fortes précipitations

- 3. une augmentation des jours tropicaux

- 4. des hivers peu enneigés

Sources, et pour aller plus loin : https://etatdurgence.ch/la-suisse/changement-climatique-en-suisse

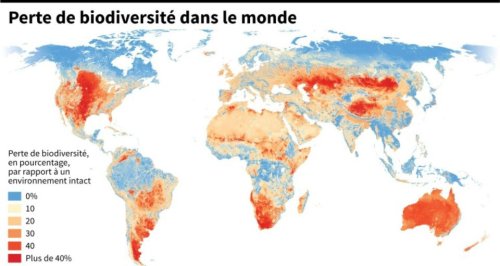

La perte de biodiversité

Il est difficile de déterminer avec précision combien d'espèces ou d'animaux individuels ont déjà disparu, car la majorité des espèces ne sont pas documentées (vivant dans des régions éloignées, telles que les profondeurs de l'Amazonie par exemple). Cependant, on estime qu'au cours des 5 dernières décennies, les populations de vertébrés (poissons, amphibiens, reptiles, mammifères et oiseaux) ont diminué d'environ 70 %, avec environ 20 % des espèces anéanties. Seuls 4 % des animaux terrestres existent aujourd'hui à l'état sauvage, tandis que les 96 % restants sont composés d'humains (36 %) et de bétail (60 %). Environ un tiers des arbres du monde ont été abattus.

Les populations d'insectes sont relativement mal étudiées, mais environ la moitié de toutes les espèces d'insectes seraient menacées d'extinction au cours des prochaines décennies, avec un déclin documenté de la biomasse d'insectes au cours des dernières décennies de plus de 75 % dans un certain nombre de régions géographiques. Des preuves récentes suggèrent que même le plancton (qui génère environ 80 % de l'oxygène du monde et est à la base de tous les écosystèmes marins) pourrait être menacé de déclin catastrophique à mesure que la planète se réchauffe. Le monde naturel est d'une importance tout simplement incalculable pour la société humaine, fournissant la base de notre alimentation, de notre eau, de notre santé, de notre air et plus encore.

Sans des écosystèmes sains, la société humaine ne peut pas prospérer.

Sans écosystèmes fonctionnels, la société humaine ne peut pas survivre.

Sources, et pour aller plus loin : https://etatdurgence.ch/urgence/la-science/#Effondrement_ecologique

Et parce que « ce que nous faisons est important, mais pas sérieux »...

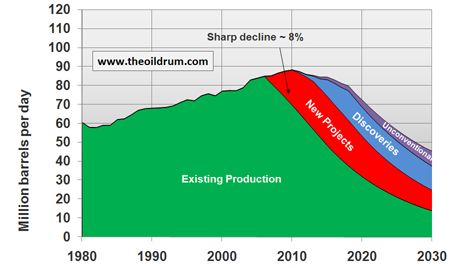

Le pic pétrolier, ou la fin de l'énergie abondante et bon marché

La transition énergétique, avec des investissements dans les technologies basées sur l'énergie renouvelable, a été, et est encore, annoncée comme LA solution. Si, en comparaison aux combustibles fossiles, ces technologies sont plus rentables et moins dangereuses, elles restent très dépendantes des combustibles fossiles pour leur développement et leur maintenance. De son côté, l'énergie nucléaire reste polémique et non résiliente (gestion problématique de ses déchets, infrastructures vieillissantes, dépendance aux combustibles fossiles pour son fonctionnement, son entretien et son démantèlement, acteur·ices industriel·les fragiles...). Les combustibles fossiles non conventionnels (les gaz de schiste et les sables bitumineux) sont quant à eux présentés par certain·es, comme une solution, malgré leurs nombreux inconvénients. À l'heure actuelle, les investissements dans les énergies bas carbone stagnent, et sont en hausse pour les approvisionnements en énergies fossiles, même pour le charbon.

Avec une demande des sociétés en énergie qui ne cessent de croître, force est de constater que la sortie des énergies fossiles et du nucléaire est peu probable, et que nous fonçons plutôt vers des pénuries. Et si nous commencions à nous y préparer?

Source: https://reporterre.net/Le-pic-petrolier-approche-la-transition-energetique-patine

Un système économique, en déclin, basé sur la croissance et la dette

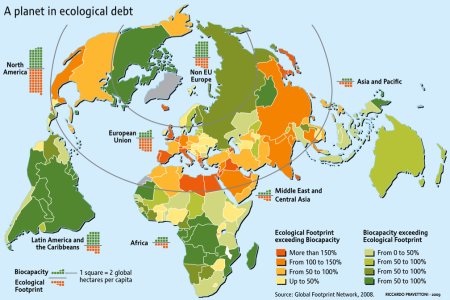

Chaque année, le « Jour du Dépassement de la Terre » arrive de plus en plus tôt. Dans cet épisode de la série Next, Arthur Keller explique avec clarté et simplicité cette notion de dépassement de la biocapacité de la Terre, et l'effondrement qui en découlera:

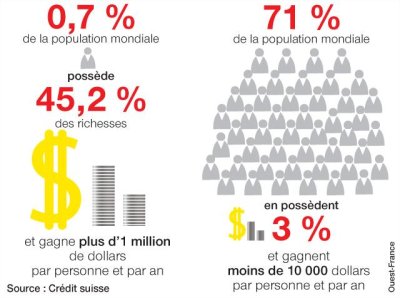

Pourquoi nos inégalités détruisent la planète ?

D'un côté, la mondialisation diffuse un certain style de vie, basé sur la consommation, comme modèle à imiter, pour exprimer son statut social. Cela engendre une spirale sans fin de croissance économique, de destruction des ressources et de pollutions. D'un autre côté, la pauvreté conduit, dans certaines régions, à des dégradations environnementales également insoutenables mais rendues nécessaires par l'urgence de la survie. Ces dégradations résultent d'un arbitrage entre bien-être présent et futur.

Redéfinir et redistribuer les richesses, et ainsi diminuer la pauvreté, est donc aussi un véritable objectif écologique, à condition bien sûr que la stratégie ne soit pas un simple rattrapage sur le mode de l'hyperconsommation.

Sources et pour approfondir : https://theconversation.com/les-inegalites-sociales-premiere-source-de-pollution-51292

Repenser l'économie est donc essentiel, et les approches pour l'avenir existe : l'économie circulaire et locale, le commerce équitable, ou encore la théorie du donut, développée par Kate Raworth, qui permet de sortir de l'obsession de la croissance, pour remettre la société, l'humain et la nature au coeur de l'économie.

Les problèmes sont systémiques

Par exemple, le manque de pétrole bon marché est « résolu » par le développement des ressources non conventionnelles, comme les sables bitumineux, les gaz de schiste ou le forage en eau profonde ou dans l'Arctique. Ces « solutions » créent en fait de nouveaux problèmes ou en aggravent d'autres. Elles ont notamment de graves répercussions sur le changement climatique, sur la destruction de la biodiversité et sur la santé des territoires où les hydrocarbures sont extraits. Ce ne sont donc aucunement des solutions.

Pour en savoir plus

Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, vous trouverez sur le serveur de la formation, plusieurs présentations de Benoît Thevard, Raphaël Stevens et Pablo Servigne. Et bien sûr, l'Agora est un espace idéal pour échanger vos connaissances sur ces sujets, ou partagers des articles, liens, vidéos, et autres ressources. Voici quelques sites internet à consulter :- Etat d'urgence

- les émissions audio de Greenletter Club

- la documentations des Scientists for XR (en anglais)

Comment accompagner la prise de conscience de ces enjeux ?

La taille et l'ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés ont une portée mondiale. Ils peuvent nous laisser avec de forts sentiments d'impuissance, de colère ou d'anxiété. Il est essentiel d'en avoir conscience lorsque nous communiquons sur ces sujets.

Lorsque ces informations sont présentées à un public, que ce soit par une conférence, un film ou un exercice que vous animez, il est important d'inviter le public présent à partager son ressenti avec d'autres personnes présentes. Ne les laissez pas repartir chez elles sans avoir animé un moment de partage pour gérer ces sentiments difficiles. Il est le plus souvent contre-productif, pour l'engagement dans l'action, et inutilement douloureux de les laisser gérer seules ce que ces découvertes provoquent en elles.

Quelques questions pour se préparer à la prochaine rencontre

Générales:

Mon contexte local:

Communiquer sur ces enjeux:

- Maintenant que j'ai (re)découvert quelques-unes des raisons pour lesquelles nous avons besoin d'initiatives de transition, qu'est-ce que cela me fait penser, ou sentir? Quel impact cela a sur mes engagements?

- Ai-je des éléments de compréhension, des ressources, des informations complémentaires qui me manquent ou me semblent importantes à partager?

Mon contexte local:

- Comment se manifestent des questions telles que l'inégalité économique, le changement climatique ou la perte de biodiversité dans la vie quotidienne là où je vis, là où je travaille ?

- Quels sont les enjeux que je vois comme les plus importants, ou pour lesquels les citoyen·nes de mon territoire seraient plus appelés à s'impliquer? Pourquoi ?

Communiquer sur ces enjeux:

- Comment pourrais-je commencer à traduire ces questions, ou ces problèmes, en événements, ou autres projets, qui puissent toucher et susciter l'implication des habitant·es de mon territoire, de mes collègues ?

- Ai-je déjà participé à, ou proposé, de tels événements? Qu'est-ce que j'en retiens de bonnes pratiques et de difficultés?

- Y a-t-il d'autres groupes qui travaillent dans des domaines similaires ? Si oui, comment impliquent-ils la communauté ? Leur stratégie semble-t-elle fonctionner? Pourquoi ?

Nous vous invitons à prendre un temps de réflexion autour de ces questions. Vous pourrez ensuite partager vos réflexions dans le forum à tout moment, et lors des prochains rendez-vous en vidéoconférence.

Retour sur la soirée du 19 janvier 2023:

Tableau blanc "Qu'est ce qui soutient la Vie aujourd'hui?"Echanges en sous-groupes autour des projets - Retour des groupes (Framapad):20230119_FormationOnlineFramapad.pdf (92.0kB)