Semaine 6 : Mettre en place des groupes efficaces et agréables

Et nous allons commencer par le début, avec notamment :

- les étapes de la vie d'un groupe ;

- l'importance d'un « cadre de sécurité » ;

- les fonctions de production, facilitation et régulation dans un groupe ;

- quelques pratiques simples pour installer de la résilience.

Parenthèse sur la hiérarchie et le faire ensemble autrement

Beaucoup d'entre nous ont appris à être dans des groupes et dans des organisations qui fonctionnent de façon hiérarchique. Pensons aux écoles ou aux familles qui ont le plus souvent une hiérarchie claire, où les parents et les enseignants sont « responsables » (ou censés l'être). De même, la plupart des entreprises et des associations sont constituées d'une personne ou d'un groupe qui dirige, et des autres qui gravitent autour, avec parfois différents niveaux hiérarchiques. Ce mode de fonctionnement a tendance à concentrer le pouvoir dans quelques mains, considérant que les autres n'ont pas la capacité de l'exercer. En réaction à ce type d'organisation, il y a parfois une tendance à vouloir faire l'inverse : pas de « chef », pas de différence hiérarchique entre les personnes, des décisions collectives pour tout, une structure « plate »... Passer par là permet d'apprendre beaucoup, et notamment que ce n'est pas forcément plus efficace ou agréable.Mais les temps changent et de nouvelles pratiques de faire ensemble, ni pyramidales, ni plates, émergent dans de nombreux domaines, allant des entreprises aux associations. On observe que les groupes de Transition expérimentent le plus souvent ces méthodes de travail plus collaboratives ou plus agiles, qui font appel à l'intelligence collective, à l'expertise partagée et non à l'expertise d'une minorité. Notre proposition est de vivre la Transition dans des projets qui transforment la localité, mais aussi en apprenant et mettant en pratique des façons de « faire ensemble autrement », plus résilientes. Dans une certaine mesure, le chemin parcouru dans ce vivre ensemble autrement au travers des projets est peut-être plus important que le contenu des projets eux-mêmes.

Les étapes de la vie d'un groupe

La théorie exposée ici (adaptée de Bruce Tuckman) présente cinq étapes dans le développement d'un groupe :

- 1. La formation

- 2. Le débat

- 3. La normalisation

- 4. La performance

- 5. La conclusion

1) La formation

Utilisez les commentaires spontanés émis par les participant·es pour aborder certaines questions. Si aucun commentaire n'est fait, parlez en tête-à-tête avec les membres qui semblent moins impliqués afin d'avoir une meilleure idée de leur vécu au sein du groupe. Le groupe devra alors peut-être penser à adapter un peu le style de fonctionnement pour s'assurer qu'ils puissent y trouver une place (sinon, ils risquent de quitter le groupe).

2) Le débat

Le débat désigne l'étape où des conflits commencent à émerger. Pas de panique, cela fait partie du processus normal de la vie d'un groupe. Il est intéressant de se servir du conflit pour discuter de façon constructive et résoudre les différends. Utilisez-le pour faire ressortir les véritables besoins du groupe.Au fur et à mesure que les membres du groupe apprennent à se connaître, certains peuvent essayer de prendre un rôle de meneur. Il arrive aussi que des petits groupes se forment et que des luttes de pouvoir émergent. Les actes de défiance contre les règles de vie en groupe ne sont probablement pas malveillants (et peut-être même pas conscients). Les membres testent les limites et affirment leur individualité. Faites tout ce que vous pouvez pour reconnaître les talents particuliers de chaque participant et donnez-leur l'occasion d'en faire usage. Laissez les émotions s'exprimer et prenez le temps de résoudre les conflits quand ils émergent. Ne vous inquiétez pas si cela vous fait dévier du déroulement initial de la réunion. Ce sont des occasions d'apprentissage inestimables. Même si vous avez des affinités naturelles avec certains individus, un sous-groupe ou une tendance au sein du groupe, efforcez-vous de rester le plus neutre possible et assurez-vous que l'espace reste ouvert à tous.

3) La normalisation

4) La performance

À ce stade, le groupe a atteint un bon niveau d'autonomie et peut accomplir beaucoup de choses sans avoir besoin d'animateur ou d'animatrice. Il est important que les initiateur·ices ne s'accrochent pas au rôle de meneur. Des différends se produisent encore de temps à autres, mais ils sont désormais résolus positivement par le groupe. Les changements et les solutions nécessaires sont maintenant imaginées et mises en place par le groupe.5) La conclusion

Pour certains membres, le groupe peut être comme un deuxième foyer. Il est important de reconnaître la vulnérabilité des participant·es (et du groupe) quand le groupe change, et d'y être particulièrement sensible. Surtout si certain·es ont tissé des liens solides et se sentent menacé·es par ces changements. Une conclusion formelle à la fin de chaque activité donne aux membres un sentiment d'accomplissement et leur permet de retenir mentalement les aspects positifs. Il est bon de permettre à chacun·e de s'exprimer à tour de rôle sur ce qu'ils ou elles ont appris lors de l'activité et sur ce qui, selon elles, a été le moment le plus mémorable. On peut alors se rappeler les interactions, les commentaires et les contributions qui ont eu un effet positif sur le groupe, ce qui permet aux participant·es de bien assimiler l'expérience...

Voici une autre approche, en d'autres mots inspirants, proposée par l'Université du Nous qui vient mettre en lumière cette évolution des étapes de la « vie des nous »:

Le cadre de sécurité

Pour commencer par un exemple concret que nous vivons, rappelons nous que lors de notre première rencontre, nous avons découvert le cadre de sécurité de cette formation en ligne. Nous l'avons déterminé sur base d'expériences pratiques au sein du Réseau Transition, des initiatives dans lesquelles nous agissons, du Transition Network ou encore de l'Université du Nous. Le texte d'explication ci-dessous est largement inspiré d'un cahier pédagogique de l'Université du Nous.Fonctionner en groupe durablement, travailler en confiance, nous investir pleinement et donc nous engager, demande de la confiance. Et pour faciliter la construction de cette confiance, permettre à chacune et chacun de s'épanouir, nous avons besoin d'un minimum de sécurité. Poser notre conscience et des mots sur ce dont chacun·e a besoin pour se sentir en sécurité permet la co-construction de ce cadre. C'est un outil qui fait appel à la responsabilité de chacun·e. Il n'y a pas de cadre de sécurité type et applicable à toute situation.

Le cadre de sécurité est constitué des règles minimales communes, auxquelles chacun·e sera engagé·e, afin de satisfaire notre besoin de limites claires dans lesquelles nous pouvons vivre une pleine liberté de croissance individuelle et collective. Dans un groupe de Transition, le cadre de sécurité est idéalement co-construit. Il nécessite parfois de mêler des aspects relationnels, juridiques, financiers. C'est donc un travail qui peut être complexe. Il constitue en soi un exercice de groupe intéressant pour oser aborder des sujets délicats, et créer du « nous ».

Attention, vouloir tout circonscrire au départ serait une erreur. Il s'agit plutôt de poser des règles qui évolueront nécessairement avec la vie et l'histoire du projet.

Proposition pour la mise en œuvre et la vie d'un cadre de sécurité

- Co-construction par les membres fondateur·ices et/ou les premier·es participant·es du groupe.

- Évolution au fur et à mesure de la vie du groupe.

- Validation par tous les membres du groupe, de l'organisation (au moment de la création ou modification du cadre et par chaque nouveau membre).

- Opposable par toutes et tous quand l'un·e des membres du groupe en ressent le besoin, pour débattre et statuer sur une transgression ou en juger la nécessité.

Proposition d'éléments constitutifs d'un cadre de sécurité

- Un mode de prise de décision : comment prendrons-nous nos décisions ?

- Une charte relationnelle minimale : comment allons-nous relationner (exemple du cadre de sécurité de base de cette formation)? Quels modes de communication ? Quel cadre pour gérer les conflits ?

- Un processus d'intégration : comment accueillerons-nous des nouveaux membres, quelles sont les conditions nécessaires à l'intégration des nouveaux ? Quels sont les prérequis, les étapes nécessaires pour intégrer le groupe ?

- Un processus de sortie : comment puis-je sortir du groupe, de l'organisation, en sécurité pour moi et pour elle, au moment où je m'engage ? Chacun-e doit savoir qu'un départ pourra être discuté au sein du groupe pour en définir les modalités et les conditions.

- Un processus d'exclusion : comment pouvons-nous mettre à l'écart, empêcher de nuire une personne qui mettrait le groupe et ses objectifs en danger ? Si je m'investis et m'engage dans un projet c'est pour qu'il vive et donc qu'il dure. Comment le groupe peut-il m'empêcher de nuire à cette pérennité dans l'hypothèse où je serais défaillant ? Il s'agit d'un processus qui passe par des étapes ayant pour objet d'envisager l'exclusion comme la dernière et ultime étape du processus.

Attention ! Le cadre de sécurité...

- ne garantit pas un fonctionnement sans faille et sans problème ;

- ne régulera pas systématiquement les comportements humains au sein du groupe ; les règles et les limites posées n'évitent pas la transgression volontaire ou involontaire ;

- permet davantage d'oser aborder et traverser les zones de conflits et de divergences avec plus de sérénité et de confort plutôt que de les éviter. Un groupe, pour évoluer et rester créatif et vivant a besoin de ses conflits comme énergie de mouvement.

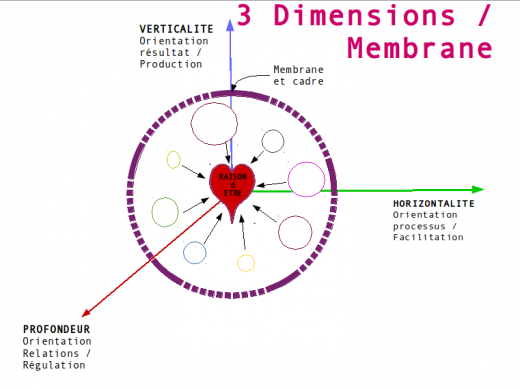

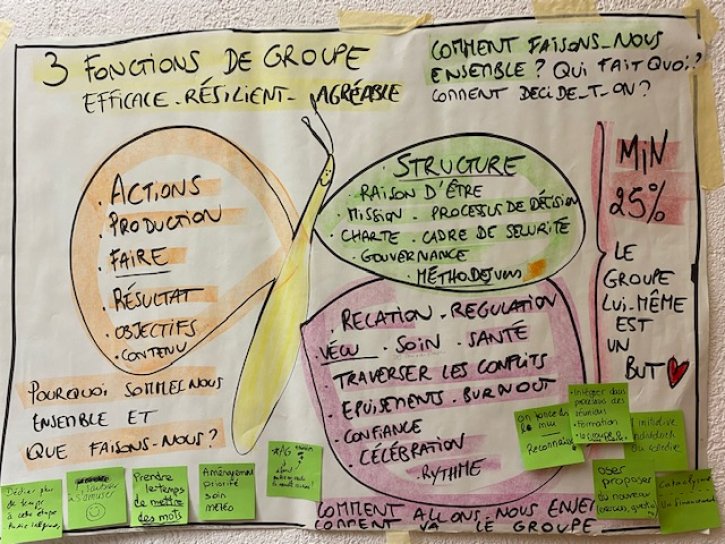

Les fonctions de production, facilitation et régulation dans un groupe

Si le groupe est jeune et se connaît peu, une personne expérimentée peut être en responsabilité de ces trois fonctions. Mais pour des projets qui se déploient dans le temps comme ceux menés dans les groupes de Transition, il est bien plus agréable, efficace et résilient de partager cette responsabilité au sein du groupe, car, comme dit le proverbe africain : « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».

Dans ce sens, il est utile que quelques personnes, et/ou l'ensemble du groupe, prennent le temps de se former, ou se faire accompagner, afin de faciliter la mise en oeuvre de ces approches. C'est un investissement qui s'avère toujours précieux pour la pérennité et l'efficacité du projet.

Fonction de production : le contenu, le résultat, l'objectif à atteindre

Pourquoi sommes-nous ensemble et que faisons-nous ? Quelle sont notre raison d'être et nos priorités stratégiques ? Que faisons nous dans l'opérationnel ?C'est la centration sur le résultat à atteindre :

- la définition ou le rappel de l'objectif, afin de s'assurer que nous sommes bien toutes et tous dans le même bateau.

- faire des liens qui facilitent la compréhension, la convergence de l'énergie ;

- faire des synthèses, clarifier où on en est, ce qu'il y a à faire ;

- produire du contenu, donner des idées ;

- ...

Fonction de facilitation : la forme, le processus, la méthode pour atteindre cet objectif

Comment faisons-nous ensemble ? Qui fait quoi ? Qui est responsable de quoi ? Qui décide de quoi et comment ?La facilitation, c'est être centré sur le processus qui permet d'avancer vers son objectif :

- animation des moments de rencontre ;

- gestion du temps dans la réunion ;

- utilisation de processus d'intelligence collective (world café, forum ouvert, méthode des 6 chapeaux, bocal...),

- outils de distribution de la parole (bâton de parole, parole au centre, tour de parole...),

- méthodes de prise de décision (gestion par consentement, vote pondéré, sollicitation d'avis, élection sans candidat...)

- ...

Fonction de régulation : le vécu, les relations, prendre soin des personnes et du groupe pendant ce travail en commun

Comment allons-nous ensemble ? Comment se porte le groupe ?« Sois le changement que tu veux voir dans le monde », disait Gandhi. Cette phrase résume l'importance d'accorder de l'attention à la dynamique du groupe autant qu'à l'activité qu'il réalise. En d'autres termes, de créer de l'espace pour avoir en conscience comment on agit ensemble. Parfois, il est intéressant d'interrompre les activités (ex : une réunion, un exercice...) pour porter attention à la vie de ce groupe. Ces temps d'arrêt où l'on observe le processus qui vit, aussi appelés temps de métacommunication, sont importants afin de créer un espace où l'équilibre du groupe est respecté et où toutes et tous les participant·es se sentent à l'aise avec les discussions qui ont lieux et les décisions qui sont prises. Par exemple, quand des questions, des tensions ou des baisses d'énergie surviennent et que cela affecte la dynamique du groupe, il est utile d'en parler, d'observer ensemble ce qui se passe et d'explorer ce qui peut être fait pour fluidifier la dynamique.

C'est un moment d'apprentissage important pour tout le monde dans le groupe. À moyen terme, travailler la dynamique du groupe est aussi important pour votre initiative de transition que de travailler les activités planifiées.

La régulation, c'est prendre soin des individus dans le groupe en action :

- s'assurer que tout le monde trouve sa place ;

- gérer les tensions qui apparaissent et en faire des moments d'apprentissage et de recentrage ;

- accueillir les émotions difficiles, verbaliser les ressentis ;

- détendre l'atmosphère ;

- ...

N. B. - La métacommunication, c'est lorsque l'on se sert de la communication pour communiquer sur la communication.

Les trois fonctions du groupe : efficace, résilient et agréable

Le papillon de la Transition

Quelques pratiques simples vers un groupe efficace et agréable

- La « météo » : en début de réunion, chaque participant·e sera invité·e à prendre quelques respirations profondes, à se recentrer, observer comment il ou elle se sent en démarrant la rencontre et à partager son état d'esprit ou la qualité de sa présence. Cette pratique permet de diminuer l'influence des tensions présentes avant la réunion, fluidifie les réunions, installe de la régulation et permet de favoriser la présence à ce qu'on fait ensemble. En clôture de réunion, on répète l'exercice en partageant son état d'esprit et son vécu du déroulement de la réunion.

- Préciser le mode de distribution de la parole : annoncer la manière dont la parole sera distribuée à un moment précis et s'assurer que tout le monde trouve le moyen de s'exprimer.

- Répartir des rôles de base : facilitation, gardien·ne de la mémoire (prise de notes et rapport), gardien·ne du temps, et gardien·ne du cœur (qui observe s'il y a des tensions et invite à les exprimer et les dépasser). Il est conseillé que ces rôles soient confiés à différentes personnes et soient tournants.

- Séparer les moments de convivialité des moments d'efficacité : ne pas avoir peur d'avoir des moments où on se concentre sur l'efficacité, à condition d'avoir aussi des moments de convivialité (ex : un repas ensemble avant ou après la réunion, des temps de célébration réguliers, etc).

- Raison d'être et priorités stratégiques : les définir ensemble, se les rappeler en début de réunion et les réévaluer régulièrement. Une approche utile pour cela est celle du Rêve du Dragon, proposée en formation notamment par nos ami·es de l'Instant Z

- Célébration : fêter les réussites et les échecs du groupe : marquer un temps d'arrêt, faire le point sur ce qui a été appris et fêter est important pour entretenir l'enthousiasme et préserver les relations.

- Continuer à s'amuser et à apprendre ensemble (pas forcément aux mêmes moments).

- Refaire connaissance régulièrement : apprendre à mieux se connaître même après un certain temps favorise le soutien interpersonnel et la cohésion.

- Faire le Bilan de sante de mon initiative de Transition une fois par an.

- ...

Quelques questions

Nous vous avons présenté quelques éléments de base pour comprendre comment créer et maintenir des groupes efficaces et agréables.Voici quelques questions à partir desquelles vous aimeriez peut-être réfléchir :

- Avez-vous fait partie de groupes qui fonctionnaient très bien ? Pouvez-vous expliquer les facteurs qui ont permis ce bon fonctionnement ?

- Pouvez-vous identifier à quelle étape se situe la vie de votre groupe (projet, professionnel, autre) ? Quels sont les défis que vous identifiez pour continuer à avancer ensemble?

- Dans quelle forme de groupe - hiérarchique, collaboratif, agile... - vous sentez-vous le plus à l'aise ? Pourquoi ?

Pour aller plus loin :

- Notre formation Groupe agréable et efficace

- Notre formation Gouvernance partagée

- Les formations de l'instant Z

- Les séminaires de l'Université du Nous.