Semaine 3 : Une vision d'où nous voulons aller - Pourquoi est-ce si important ?

Quelles sont les visions existantes du futur ? - les 4 scénarios

Quelles sont les histoires du futur que nous raconte notre culture ?Si l'on veut se faire une idée de la manière dont notre société appréhende l'avenir, la littérature et le cinéma nous offrent quelques scénarios. Les réalisations hollywoodiennes ou les films populaires de science-fiction reflètent les histoires que nous nous racontons, les récits culturellement admis. Et pratiquement chaque film qui met en scène l'avenir tombe dans l'une des deux catégories suivantes : "Business as usual" (fondé sur un fantasme de développement technologique) ou « effondrement apocalyptique ».

1. Le fantasme technologique

Pour faire fonctionner le moteur de la croissance économique, nous continuons la prospection pour trouver des hydrocarbures. Des entreprises veulent aller chercher des minéraux dans la ceinture d'astéroïdes et développer le tourisme spatial, alors même que nous ne pouvons pas nous permettre de brûler les énergies fossiles que nous avons déjà découvertes...

2. L'effondrement

Si l'on explore plus loin que le monde Hollywoodien, on peut découvrir deux autres scénarios du futur : la « croissance verte » ou la « descente énergétique ».

3. La croissance verte

Ce scénario est basé sur les hypothèses suivantes :

- La technologie fournira suffisamment de solutions (à long terme) pour que le système perdure.

- Nous faisons face à la pression de pays comme la Chine ou l'Inde par exemple, qui vont rattraper les niveaux de richesse et de consommation des pays occidentaux (sans mentionner les écarts entre riches et pauvres à travers le monde).

- Nous pouvons réformer notre système économique pour créer un certain degré d'équité et maintenir une stabilité économique.

Il est probable que les nouvelles technologies « vertes » vont jouer un rôle pour construire un futur plus soutenable. Mais il est aussi crucial de se poser la question suivante : comment (laisser se) régénérer les écosystèmes et les ressources naturelles que nous avons surexploitées, diminuer nos émissions de gaz à effets de serre... et dans le même temps maintenir le niveau de vie actuel des pays occidentaux et permettre à des milliards d'autres humains qui en rêvent d'atteindre la même chose ?

4. La descente énergétique - ou la résilience

Les hypothèses qui sous-tendent ce scénario sont que nous avons atteint les limites de notre planète - pour les ressources telles que l'énergie, la terre arable, les arbres, les minéraux, les poissons, la biodiversité et pour les lieux de déversement et stockage des déchets - et nous avons besoin de changer radicalement de mode de vie pour y remédier.

Il s'agit de reconnaître et d'accepter qu'à l'avenir nous aurons :

- moins d'énergie disponible ;

- moins de ressources de toutes sortes ;

- besoin de séquestrer du carbone plutôt que de le brûler.

Quelques mots sur les technologies vertes vs la descente énergétique

Bien que ces deux scénarios puissent paraître fort semblables, les hypothèses qui se cachent derrière ceux-ci, ainsi que leur capacité à accepter les changements qui sont à l'œuvre, sont sans doute la meilleure indication pour déterminer quelle histoire est la plus plausible.Derrière le scénario des « technologies vertes » se trouve une croyance continue dans la technologie, et que cette technologie va nous « sauver» et nous permettre de ne pas devoir changer radicalement nos modes de vie. Elle s'appuie sur des hypothèses non vérifiées et, très certainement, peu plausibles. Par contre, l'histoire de la « descente énergétique » construit dans une conscience des limites planétaires et des réalités écologiques plausibles, combinées à une conscience qu'un mode de vie hautement consumériste n'apporte ni le bien être, ni la santé. On y est prêt·es et capables d'explorer de nouvelles possibilités et de nouveaux modes de vie qui pourraient finalement être bien plus satisfaisants.

Pourquoi les scénarios du fantasme technologique et de l'effondrement sont-ils les plus présents dans les médias ?

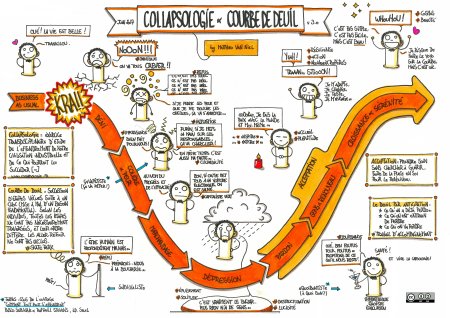

Pourquoi est-ce que les histoires qui racontent le business as usual ou l'effondrement sont si répandues dans les films et les médias grand public ? Pourquoi est-il si difficile d'imaginer un avenir positif ? Une réponse pourrait résider dans un manque d'imagination. Nous serions plutôt câblé·es à penser et supposer que l'avenir ressemblera au passé. Une autre raison pourrait être que nous ressentons un conflit de loyauté envers le système actuel. Il serait alors antipatriotique ou déloyal de suggérer autre chose. Une autre réponse émerge de notre compréhension de la façon dont l'être humain s'engage dans le changement.

Le scénario de la croissance verte pourrait lui être rapproché de l'étape du marchandage : « si je change de technologie, je pourrais peut-être maintenir mon niveau de vie ». Alors que celui de la descente énergétique peut faire penser à l'étape de l'acceptation : prendre conscience de la situation de façon lucide et ensuite aller de l'avant dans un esprit de renouveau qui tienne compte des contraintes.

Ces 4 scénarios sont observables aujourd'hui

Ces 4 scénarios, la croissance continue, la technologie verte, l'effondrement, et la descente énergétique, sont tous observables aujourd'hui, et nous pouvons en trouver de nombreux exemples.En tant que civilisation, nous essayons de faire perdurer la croissance économique tout en nous préparant à un effondrement. Nous essayons de préserver notre confort tout en économisant de l'énergie et - si nous sommes chanceux·ses - nous participons aussi à la création d'un mode de vie relocalisé, qui régénère les écosystèmes, répond à nos besoins fondamentaux à partir de ressources renouvelables et redonne du sens à nos vies. Dans un certain sens, nous expérimentons - à bien des égards inconsciemment - une refonte profonde des bases de notre culture. Cette refonte est non planifiée, chaotique et s'auto-organise. Cette période de confusion, avec son manque de clarté et ses multiples voies et possibilités sont les caractéristiques d'une période de changement rapide. Une transition de notre état actuel vers une autre façon encore inconnue de vivre et travailler. Nous savons cependant grâce à la théorie des systèmes qu'il existe une « dépendance au sentier» . Les choix que nous faisons aujourd'hui pourraient déterminer si nous allons vivre dans une version florissante et socialement juste du monde, ou dans un cauchemar.

L'imagination au pouvoir

Dans son livre "Et si... on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons?" (Actes Sud, 2020), Rob Hopkins aborde le thème de l'imagination, en profondeur, avec toutes ces questions en toile de fond, et de nombreux exemples de par le monde, où des individus ont pu changer le cours des choses, en remettant l'imagination au centre.

La vision comme moteur d'action

Les exercices de vision libèrent notre imagination au service de la Transition. Ces processus sont des outils puissants, qui permettent d'ouvrir les possibles, de donner vie et de partager les nouveaux imaginaires individuels et collectifs dont la transition a besoin. Bien que le résultat d'un processus de visualisation ne doive jamais être considéré comme une vérité absolue, ou comme l'objectif unique de nos actions, celle-ci inspire le passage à l'action et peut (re)donner de l'espoir. Souvenons-nous que Martin Luther King a dit qu'il avait un rêve, pas un plan, ou une solution...

Une vision positive donne aux personnes un moyen puissant de commencer à créer l'avenir qu'ils et elles souhaitent voir se déployer sur leur territoire. Le processus est modelé par les changements que nous voyons se produire dans les domaines de l'environnement, de l'alimentation, de l'énergie, de la finance, et dans d'autres systèmes encore. Cette période de changements rapides et importants ouvre de nombreuses opportunités...

Approches de planification par prévision (forecasting) VS planification à rebours (backcasting)

En période stable, la voie à suivre peut être mieux pilotée et planifiée par une approche de type forecasting, « prévoir et contrôler ». Cela fonctionne si nous cherchons à définir l'avenir au sein d'une organisation, d'une entreprise ou d'un projet. Cette approche, qui a bien fonctionné dans le passé, devrait très probablement continuer à bien fonctionner. Elle fait appel à la prévision, la projection, la planification à partir d'aujourd'hui. On regarde ce qui se fait maintenant et on l'utilise comme base pour ce qu'on envisage de faire à l'avenir (extrapolation).

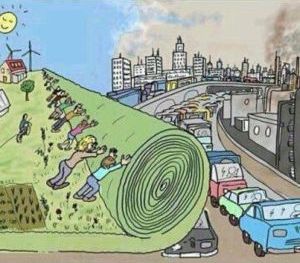

Toutefois, en période d'incertitudes multiples, avec des changements rapides et non anticipés, nous avons besoin d'une approche différente, fondée sur une vision. Elle valorise l'expérimentation et l'ouverture à des approches variées et multiples. Une façon de travailler en période d'incertitudes et de changements est donc d'utiliser la planification à rebours (backcasting).

Pour que la planification à rebours fonctionne, la création d'une vision de ce que nous souhaitons atteindre est la première étape pour créer notre nouvelle feuille de route. Vous commencez en ayant une image de votre objectif final à l'esprit, et ensuite vous planifiez progressivement à rebours, à partir de votre but final, pour identifier les étapes afin d'y arriver.

Cette vidéo du site « Le développement durable illustré » illustre avec simplicité et clarté pourquoi, dans nos projets collectifs vers un futur désirable et résilient, nous avons besoin d'une planification à rebours, basé sur l'imagination d'une vision.

Des outils de gestion de projet collaboratif, comme ceux basés sur la méthode du « Rêve du Dragon », peuvent venir soutenir ce type de mise en oeuvre. En abordant le projet sur un cycle de Rêve(ou Vision)-Planification-Action-Célébration, le design de projet collaboratif est une façon efficace, ludique et adaptée aux contextes d'incertitudes et de changements rapides.

Ouvrir les possibles... et diffuser nos visions

Etre ouvert et accueillir des idées qui peuvent sembler les plus folles est important pour maintenir notre connexion avec notre source d'inspiration. Des exercices créatifs sont proposés de manière à ce que chaque idée soit la bienvenue. Une attitude « ne pas savoir » est utile dans ce processus, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Personne ne connaît l'avenir, et certaines des choses les plus improbables aujourd'hui peut devenir des réalités évidentes de demain. Comme l'a dit Yogi Berra « Les prédictions sont difficiles, en particulier à propos de l'avenir. »

Dans un autre registre, le vidéaste activiste de Partager c'est sympa, nous propose en images sa vision 2030 d'un avenir désirable, et réaliste pour lui, en conscience du contexte actuel.

Dans un projet collectif, il peut s'agir de proposer un exercice de visualisation, puis créer ensemble une fresque, d'écrire et mettre en page un texte de vision... Si un local est à disposition, ceux-ci peuvent être affichés au mur. Et sinon, sur le mur d'un site internet.

Quelques points à retenir pour créer une vision d'où nous voulons aller

- Avoir en conscience notre bagage, nos représentations et croyances culturelles. Nous créons une image, une vision du chemin que nous voulons tracer sans que soit considérée ni exprimée l'influence qu'y a notre culture. Cette influence est bien présente, mais on ne la remarque pas, elle est implicite dans nos moyens de communication et rarement remise en question.

- Saisir l'importance et la puissance de la vision pour façonner et dynamiser le processus de transition.

- Comprendre la différence entre la vision du futur et la planification à rebours (backcasting), et pourquoi nous avons besoin d'une vision pour pouvoir planifier à rebours.

- Comment utiliser la vision pour inspirer et motiver la transition.

Quelques questions à se poser pour la prochaine rencontre

- Quelles pourraient être différents outils pour développer une vision d'un futur désirable ?

- Avez-vous des exemples, ou des témoignages, d'exercices de vision, ou d'un processus de visualisation, auquel vous avez participé en collectif ? Ou dont vous avez entendu parler?

- Qu'avez-vous appris de ce type de processus ?

Pour aller plus loin

- La formation « L'imagination au pouvoir »: pour approfondir le thème de l'imagination et expérimenter des exercices créatifs et efficaces au service de nos projets.

- Organiser un événement dans son quartier, son association ou son entreprise pour créer sa propre vision. Au besoin, nous pouvons vous soutenir pour l'animation. Contactez-nous :-)

- La formation « Gouvernance partagée », proposée en collaboration avec l'Instant Z, est une occasion d'aborder la planification à rebours, en découvrant notamment la méthode du Rêve du Dragon.