Semaine 4 : Comment impliquer la population locale

Vous souhaitez lancer un groupe, un projet de Transition. Vous avez compris les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'une transition radicale.Une question essentielle avant de se lancer... Avez vous déjà pensé à la mobilisation autour de votre projet ? Comment allez-vous faire pour que d'autres personnes soient impliquées, enthousiasmées ou excitées au sujet de la Transition ?

Votre outil de leadership le plus puissant est de montrer l'exemple par la pratique, dans la vie de tous les jours...

Comment impliquer la population dans la Transition ?

Créer une culture de Transition passe par une prise de conscience, à grande échelle, des problèmes sociaux et écologiques, et de la nécessité d'agir individuellement et collectivement. Mais cette prise de conscience et cet engagement ne vont pas de soi, et il n'est pas si facile de prendre cette direction. Joanna Macy, philosophe, bouddhiste et militante anti-nucléaire de la première heure, nous rappelle que « Choisir la vie à ce moment de l'histoire de la planète est une vaste aventure. Comme des gens de tous les pays engagés dans de nouvelles démarches le découvrent, cette aventure demande plus de courage et de solidarité qu'aucune campagne militaire. » Il n'est donc pas étonnant que, malgré l'évidence des risques environnementaux actuels et de l'urgence de changer nos comportements, de nombreux obstacles au changement subsistent :- déni ou désintérêt ;

- sentiment d'impuissance ;

- sentiment que, tant que les besoins de base humains ne sont pas remplis, l'écologie n'est pas prioritaire ;

- etc.

La Transition est en effet un processus de changement radical de notre mode de vie. Pour surmonter ces obstacles, il est utile de mieux comprendre comment les personnes changent, la façon dont le changement peut se produire, les étapes par lesquelles nous passons. De plus, la compréhension de la diversité socioculturelle sur nos territoires est tout aussi importante et peut donner des pistes pour créer des événements diversifiés, et adaptés aux publics auxquels nous nous adressons.

Nous allons d'abord approfondir les liens entre mobilisation et accompagnement du changement, puis réfléchir aux stratégies pour inviter la diversité dans les événements publics autour de la Transition.

Accompagner les personnes dans leur processus de changement

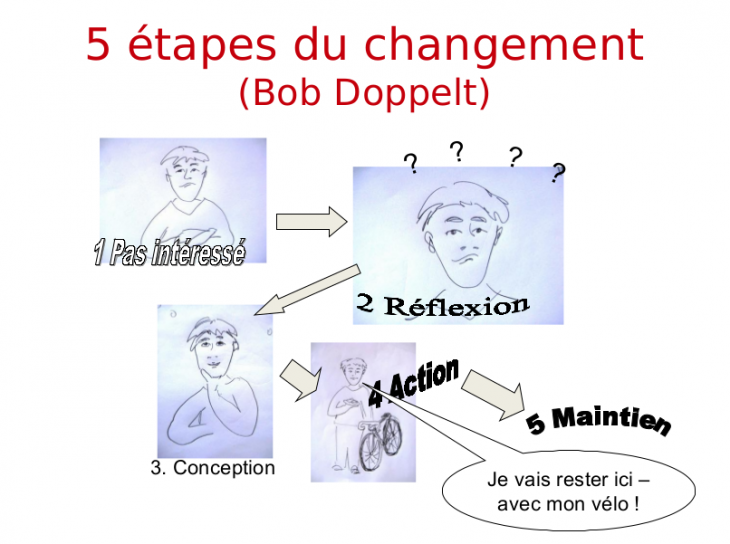

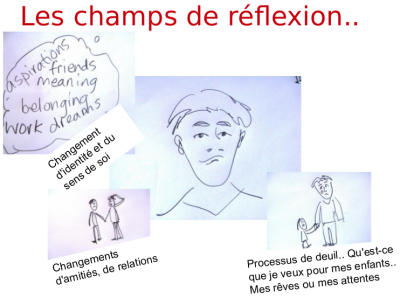

Cette vidéo, issue du MOOC transition intérieure, présente les étapes du changement.Ce schéma décrit le processus que nous vivons lors d'une démarche proactive pour favoriser ou s'engager dans un changement.

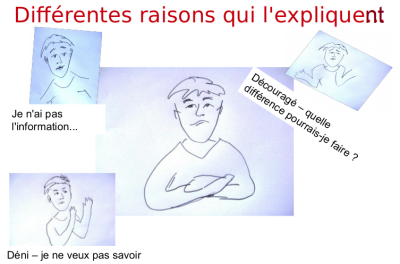

Phase 1 - désintérêt (Desinterest)

La personne désintéressée :

- est dans le déni actif (« je ne veux pas savoir ») ;

- n'a pas pas ou peu conscience des enjeux (« je n'ai pas l'info ») ;

- ressent du découragement (« quelle différence pourrais-je faire ? »).

Comment accompagner le changement ?

Pas de conscience de la nécessité de changer

- Partager des informations et démontrer les contradictions et les menaces existantes sur ce qui compte pour la personne ;

- organiser une discussion ou conférence d'une personne reconnue.

Il n'y a rien à faire

- Partager des histoires inspirantes de personnes qui ont fait quelque chose, qui ont fait la différence, et avec qui elles peuvent s'identifier (s'il peut le faire, je peux aussi y arriver) ;

- donner l'information que le problème ne disparaîtra pas, et qu'il menace quelque chose qui est important pour ces personnes (comme une planète vivante pour leurs enfants).

Tout ce qu'ils ou elles pourraient faire serait insuffisant

- La transition est une manière de multiplier l'impact du changement individuel ;

- inviter au sens des responsabilités - quelqu'un doit bien commencer quelque part.

Déni actif

- C'est ce qui est le plus difficile à faire évoluer. La personne a une opinion et doit admettre qu'elle s'est trompée. Pour sortir du déni, elle a souvent besoin d'une confrontation forte. Elle doit parfois aller à l'encontre des croyances d'un groupe auquel elle appartient et risque d'y perdre sa place, de se faire ridiculiser ou de devoir prendre un rôle inhabituel et difficile, etc.

Même si certain·es peuvent rester dans la phase de désintérêt pendant une longue période, les choses pourraient commencer à bouger après une conversation avec un ami de confiance, ou après avoir assisté à un événement convaincant, après avoir vu un film... À ce moment, iels passent à la phase de réflexion :

Phase 2 - réflexion (Deliberation)

La personne en phase de réflexion :

- s'informe, en parle peu ;

- a envie de changer, sans savoir quoi ;

- recherche des intérêts personnels à changer (pèse le pour et le contre), avec une forte tendance à voir surtout les désavantages (regard des autres, finances, organisation, etc.)

- éprouve des conflits de valeurs : culpabilité, impuissance, doute, ambivalence.

Comment accompagner le changement ?

- Créer des espaces de discussion sur ce que ces nouvelles informations signifient ;

- créer des espaces de partage des émotions, pour normaliser les sentiments désagréables (chagrin, peur, colère, culpabilité, confusion, désespoir...) et mettre en évidence les bénéfices à l'action (fierté, cohérence, détermination, motivation,engagement, inspiration, espoir...)

- montrer des exemples de nouvelles façons de faire les choses – par des films, projets, visites, en racontant des histoires...

- créer des conditions favorables au changement (surtout par les pouvoirs publics, p.ex : plus de pistes cyclables...)

En supposant qu'une personne arrive à ce point, la prochaine étape du processus de changement est la conception.

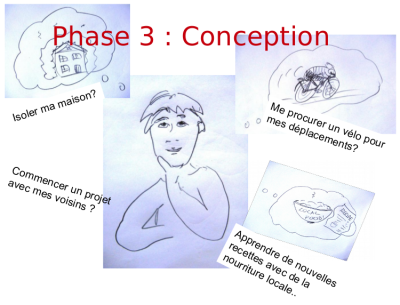

Phase 3 - conception (Design)

Caractéristiques

La personne en phase de conception :

- continue à s'informer, en parle ;

- porte un regard positif sur les actions des autres et les projets existants, leur utilité, leur impact ;

- perçoit les avantages à changer ;

- entreprend de petites actions, qui permettent de vérifier que le bénéfice est au rendez-vous (satisfaction, plaisir, sentiment de contribuer, influence sur le portemonnaie, sur l'organisation, etc.).

Comment accompagner le changement ?

- Donner des informations et des pistes pour aller plus loin : des pistes d'actions simples et concrètes (variées mais pas trop !) : ateliers, formations, films, etc. ;

- rencontrer des personnes qui ont mis des changements en pratique : personnes actives et expert·es ;

- travailler sur l'imaginaire positif (voir livre « Et si... ? »), autoriser le rêve et la vision (et si tout était possible... ?) ;

- valoriser les progrès et encourager à réaliser les idées.

Le changement est-il visible à cette étape ?

- Arrivés à la 3e étape sur 5, est-ce que quelque chose de visible a déjà changé ?

- Qu'est-ce qui a changé ?

- Est-ce que ce changement est mesurable ? Comment l'évalueriez-vous ?

- À votre avis, quelle partie du processus de changement – la partie « intérieure » (jusque maintenant) ou la partie visible (les deux dernières étapes) - prennent le plus de temps ?

Ces dernières questions sont une invitation à réfléchir... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.

Les premières étapes d'un processus de changement sont essentiellement « internes ». Cela explique pourquoi il peut sembler que rien ne se passe. Les groupes citoyens font souvent l'erreur de penser que s'ils sont prêts à changer, les autres devraient l'être aussi. Ce n'est pas le cas. Supposer cela est au contraire susceptible de provoquer plus de résistance chez les autres.

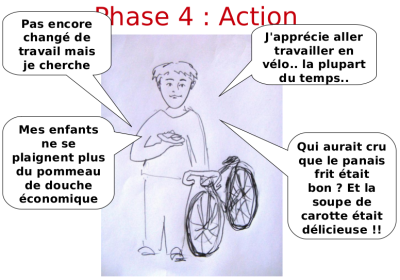

Phase 4 - action (Doing)

Comment soutenir l'action ?

- organiser des rencontres entre personnes aux mêmes intérêts ;

- reconnaître les difficultés et obstacles ;

- valoriser et célébrer ce qui est accompli : articles de presse, fêtes, remises de prix, etc.

Phase 5 - maintien (Defending)

Comment accompagner ?

- créer une culture de groupe qui laisse place aux émotions, à la célébration, au lien, etc. ;

- explorer des modes de gouvernance partagée ;

- prendre soin de soi et de son engagement (Travail qui relie, groupes de partage des difficultés, etc.) ;

- prendre du recul, vérifier que l'enthousiasme est toujours là ; s'autoriser à changer de direction ou de projet projet si ce n'est pas le cas.

Ce qui a été présenté est un modèle de changement, ce n'est pas la vérité. Il nous aide à comprendre que le changement est un processus. On y comprend aussi que ce n'est pas parce que rien n'est visible que rien ne se passe...

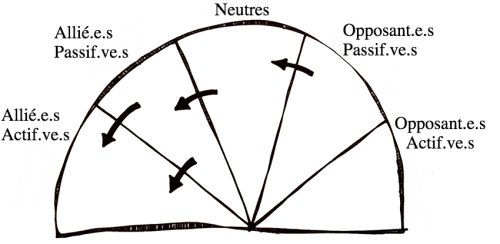

Une autre manière de voir les choses : le baromètres des allié·es

Le « baromètres des allié·es » est une autre manière de comprendre où se situent nos interlocuteur·ices vis-à-vis de la cause que nous défendons. Ici, il s'agit de comprendre qu'il est difficile de convaincre les opposant·es actif·ves de se rallier à notre cause, mais plutôt d'arriver à déplacer les gens d'une tranche du spectre vers la gauche.

Parler à quelqu'un qui ne partage pas notre point de vue

Et voici des ingrédients pour nous soutenir lorsque l'on s'adresse à quelqu'un·e pour lui parler de ce qui nous tient à coeur, lorsque cette personne ne partage pas notre point de vue :D'autres éléments utiles si vous concevez des événements ou des projets en espérant impliquer la diversité de la population...

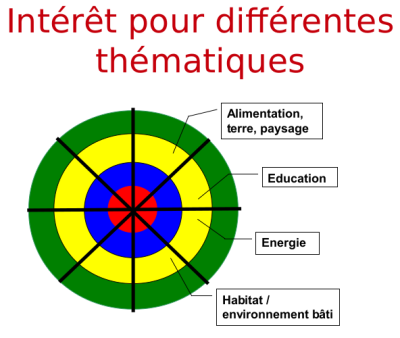

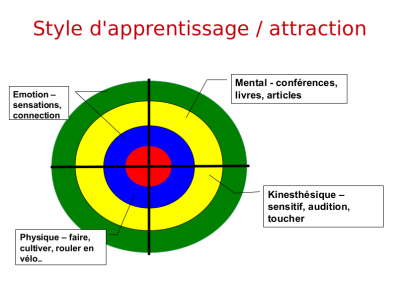

Pour mobiliser et inviter la diversité socioculturelle dans les projets liés à la transition, il est non seulement utile de penser au modèle 5D, mais aussi de se souvenir que les personnes n'ont pas toutes les mêmes styles d'apprentissage, ni les mêmes centres d'intérêts.Qui habite dans votre localité ? Quels sont les groupes que vous voudriez atteindre ?

- Commencer avec des personnes qui ont un intérêt dans le bien être collectif local ;

- dans les schémas qui suivent, les anneaux du cercle représentent les personnes à chaque étape du changement.

De là, il est utile de prendre en compte cette diversité en proposant des actions, événements, projets, rencontres, etc. variés. Par exemple, une conférence sur l'éducation pourra attirer certaines personnes, tandis qu'un après-midi de travail dans un jardin partagé, une promenade sensoriel auprès des arbres du village, ou un repas de produits locaux bio pourra en inspirer d'autres. Aucune de ces approches n'est la meilleure, chacune est une opportunité de rencontrer, sensibiliser, inspirer, donner envie. L'important est de proposer une grande variété, comme autant de portes d'entrée, et de réfléchir à laquelle est la plus adaptée au public que l'on souhaite faire venir.

Inclusion

En ce qui concerne l'inclusion et la rencontre de personnes aux profils très diversifiés autour d'un même projet, voici quelques ingrédients à garder en tête (issu de 7 ingrédients pour une Transition juste, équitable et inclusive (en anglais))- L'écoute active (partir de là où en sont les personnes)

- Répondre aux besoins du quotidien (priorité aux besoins de base)

- Améliorer l'inclusion (choix du lieu, culture de groupe, langage accessible)

- Construire des ponts (aller vers)

- Célébrer

- Rendre le pouvoir transparent (questionner le rapport au pouvoir)

- Maintenir la diversité (garder une attention permanente)

Qui fait partie de la communauté locale ?

Questions utiles pour la conception d'événements :

- Qui aimeriez-vous voir venir à vos activités ?

- Quels sont les centres d'intérêt du public que vous visez ?

- Comment atteindre ces différents groupes ?

- Avez-vous besoin de « traduire » certaines choses pour toucher ce public ? Comment le feriez-vous?

- Où ferez-vous la promotion de l'événement ?

Facilitation et structure

Souvenez-vous d'événements vraiment engageants, inspirants, agréables auxquels vous avez été, et d'autres qui étaient un peu ternes. Qu'est-ce qui a fait la différence ?Voici quelques suggestions pour réussir vos événements...

- Commencez votre événement en proposant au public présent de faire la connaissance d'une ou deux personnes qui se trouvent à proximité et qu'ils ne connaissent pas encore. Dire qui on est, d'où on vient, pourquoi on est venu à cette activité...

- Après une conférence / un film / présentation, invitez le public à « digérer » l'information en groupes de 3 à 4 personnes. De cette façon, vous obtiendrez un plus large éventail de personnes qui participeront aux échanges qui suivront, même les plus timides trouveront leur place.

- Il est tout à fait naturel de se sentir triste, d'avoir peur ou d'être en colère après avoir découvert des informations anxiogènes. Il est important de créer un espace pour échanger sur son ressenti, plutôt que de faire comme s'il n'existait pas.

- Gérer les questions et réponses, ou la séance de discussion, afin que le public puisse réfléchir et participer activement (les orateur·ices ne sont pas les seul·es «expert·es», le public aussi a de l'expertise). S'assurer que les éventuelles personnes qui voudraient détourner la discussion vers leur domaine de prédilection ou capturer le temps de parole ne soient pas en mesure de le faire (Le phénomène du « moulin à paroles »). Apprendre à interrompre la parole trop longue respectueusement est une compétence très utile !

- Faire des présentations et des remerciements brefs et pertinents. Trouver une note positive pour clôturer l'activité.

- Annoncer les événements futurs en fin d'activité, mais rester brefs sinon cela risque de diminuer l'énergie.

Quelques questions pour lancer la réflexion

- À quel stade de changement pensez-vous être personnellement en ce qui concerne la mise en place d'une initiative de transition ? Quel a été le processus qui vous a amené là où vous êtes maintenant ? De quoi pourriez-vous avoir besoin pour vous permettre de franchir une prochaine étape ?

- Combien de temps avez-vous pris pour arriver à votre stade actuel ? Ces étapes du changement sont-elles intéressantes pour vous ? Si non, pourquoi ?

- À votre avis, quels sont les enjeux clés qui pourraient attirer l'attention de la population locale ? Et comment pourriez-vous les présenter pour créer de l'attraction vers l'engagement dans la transition ?

- Que pouvez-vous dire au sujet de votre expérience de la conception d'événements efficaces pour favoriser l'engagement ? Quels ont été les éléments clés et comment les avez-vous mis en place ? Quels ont été les obstacles, les difficultés?

Retour sur la soirée du 2 février 2023:

Exercice de créativité: Et si on créait un événement de (re-)mobilisation?

20230202_MobilisationExercice.pdf (34.8kB)